CypNea Новости Кипра

Связь между растяжением коры и поднятием поверхности в Центральных Тауридах над Зоной субдукции Кипра

Центральные Тауриды представляют собой высокую топографию с многослойной историей подъема, связанной с глубинными процессами, управляемыми мантией. Хотя история подъема хорошо изучена, временные связи между подъемом поверхности и хрупкой деформацией поверхности плохо документированы. Здесь мы объединяем геохронологию U-Th, микроструктурный анализ и данные о сдвиге разломов, чтобы расшифровать время и механизм деформации верхней коры над Зоной субдукции Кипра, которая испытала 1,5 км подъема поверхности с 450 тыс. лет назад. Кинематические измерения указывают на широкое нормальное разломообразование из-за горизонтального натяжения в направлении НЕ-СВ в верхней коре. Возраст кальцитов, связанных с разломами, показывает непрерывное разломообразование с Средне/Позднего плейстоцена до голоцена, с заметной концентрацией примерно 450 тыс. лет назад. Наше исследование подчеркивает связь между глубинными и поверхностными процессами. Оно предполагает, что экстенсионная деформация и быстрый подъем поверхности могут происходить одновременно, создавая разломные зоны, ограничивающие рельеф, и динамические ландшафты с высоким рельефом в краткие сроки на перекрывающих плитах.

Глубинные процессы могут привести к резким изменениям в высотах поверхности, перестройке динамики ландшафта (например, топографического рельефа) и стилям деформации. Однако расшифровка пространственно-временной связи между глубинными процессами (например, разрыв плит, подъем астеносферы) и деформацией верхней коры (например, разломообразование) сложна, так как существует мало геохронологических ограничений, особенно на эрозионных границах орогенных плато, где синтектонические осадки были в значительной степени разрушены. Южная граница Центрального Анатолийского плато представляет собой уникальный регион для изучения этой связи, где предполагается связь между региональным подъемом поверхности и процессами, управляемыми мантией, такими как разрыв плит и подъем астеносферы. Этот аргумент основан на замечательном подъеме 2 км вдоль границы, который происходит без горизонтального укорачивания, как показано горизонтальными слоями тортонийских морских отложений на высоте 2000 м над уровнем моря.

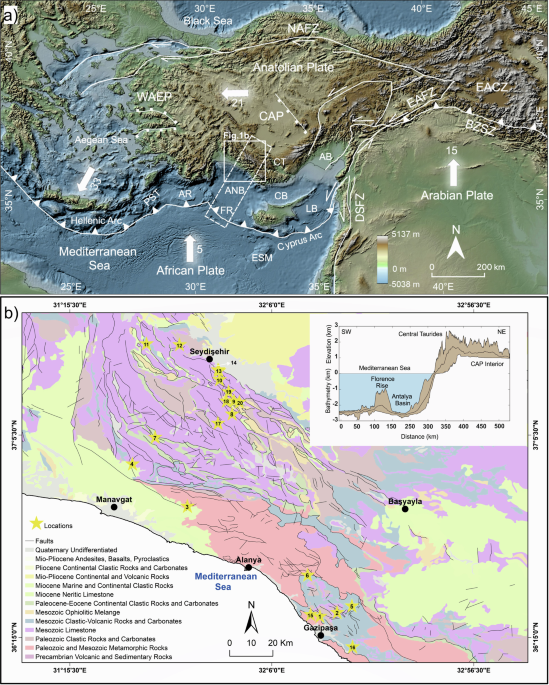

Южная граница ЦАП расположена в верхней плите к северу от Зоны субдукции Кипра, где Африканская плита подныривает под Анатолийскую плиту. Конвергенция между Африканской, Аравийской и Евразийской плитами доминировала в геологической эволюции Восточного Средиземноморья с мезозоя. Субдукция Африканской плиты под Анатолией происходит вдоль двух активных границ плит: Эгейской и Кипрской траншей. Вдоль этих траншей подныривающие плиты включают северо-наклонную Кипрскую плиту и ВВ-н наклонную Антальскую плиту, которые в настоящее время разделены разрывом плиты в верхней мантии.

Зона субдукции Кипра является активной границей плит, где Африканская и Анатолийская плиты сходятся с скоростью ~5-15 мм/год. Зона субдукции простирается от Эгейской дуги к югу от Крита на восток, пересекает юг Кипра арочной формой и соединяется с Аравийской плитой через левостороннюю сдвиговую деформацию. Она простирается на большую площадь с разделенными зонами деформации, а не с единой резкой границей плит.

Динамическая тектоническая история региона вызвала сложную систему субдукции-коллизии, включая глубоководные бассейны (например, Анталья, Левант, Адана, Латакия, Киликия), батиметрические возвышения (например, Флорентийский подъем, горы Анакимандр, подводная гора Эратосфен) и крупные зоны разломов (например, разлом Плиний и Страбон, трансформный разлом Пафос). На западе граница между Эгейской и Кипрской траншеями контролируется ЗВ-ЮВ простирающимися зонами сдвига Плиний и Страбон. К югу от Антальского бассейна проекция на поверхность зоны субдукции поворачивается в СЗ-ЮВ ориентацию. Здесь зоны сдвига Плиний и Страбон соединяются с батиметрическим подъемом Флорентийского подъема. Этот подъем состоит из сильно деформированных и поднятых океанических осадков, которые закрывают интерфейс субдукции под толстым осадочным покровом (>10 км). Структурные исследования и механизмы фокальных землетрясений предоставляют доказательства продолжающейся конвергенции вдоль Флорентийского подъема. Дальше на восток субдукция прослеживается вдоль юга Кипра, где подводная гора Эратосфен сформировала зону коллизии в последнем плиоцене. Томографические изображения указывают на отсутствие плиты от восточного Кипра до материка Леванта. Отсутствие плиты было связано с боковой миграцией разрыва плиты (11-8 млн лет назад), который распространялся от зоны шва Битлис к восточному Кипру. Восточное расширение Кипрской дуги более транссжимающее с левосторонним компонентом, характеризующееся тектоникой сдвига на основе кинематических, сейсмических и батиметрических данных. Прибытие подводной горы Эратосфен, как считается, заблокировало центральный сегмент зоны субдукции Кипра. В результате образовался правосторонний трансформный разлом Пафос, который сегментировал подныривающую плиту на Западную Кипрскую плиту (или Антальскую плиту) и Восточную Кипрскую плиту, которая сливается с транссжимающей, свободной от плит границей на востоке.

Поле напряжений, реологии и механизмы деформации погружающейся Африканской плиты, перекрывающей Анатолийской плиты и интерфейса субдукции вдоль Кипрской траншеи долгое время обсуждались. Из-за ограниченной сейсмической активности интерфейс субдукции предполагается деформирующимся асейсмически с низким накоплением упругих напряжений. Механизмы фокальных землетрясений с глубины >40 км предоставляют доказательства сокращательной и глубокой хрупкой деформации.

Активная хрупкая деформация перекрывающей Анатолийской плиты (южная часть) была связана с горизонтальным напряжением растяжения. Медленные сейсмические скорости под южной Анатолией интерпретируются как выражение разрыва плиты, вызывающего подъем астеносферы и связанный подъем поверхности. Биостратиграфические данные предполагают 2 км подъема поверхности с 8 млн лет назад. Недавние исследования обнаружили, что 1,5 км этого подъема поверхности произошло за последние 450 тыс. лет (со скоростью 3.21-3.42 мм/год), что соответствует ускоренному подъему поверхности в течение последних 1.6 млн лет. Морфо-тектонические маркеры, такие как кватернарные тектоно-карстовые депрессии, глубокая эрозия рек (более 1500 м), характерные ветровые разрывы, обнаженные поверхности разломов, распространенные поверхности с низким рельефом (выше 2000 м), поднятые волнорезы, морские террасы и основные зоны разломов позволили дальнейшую количественную оценку истории подъема. Поднятые волнорезы, пляжные камни и окаменелости водорослей выявили 0.5-1.3 м кумулятивного подъема со скоростью 0.9-2 мм/год в течение голоцена. Исследования моделей морских террас и эрозии рек дали скорости подъема горных пород 1.1-6.3 мм/год в позднем кватернере.

Верхняя кора Зоны субдукции Кипра между Центральным Анатолийским плато (Сейдихир) и Средиземным морем (Газипаша) представляет собой серию разломных зон, простирающихся в СЗ-ЮВ направлении (в основном в меловых известняках), которые имеют выраженные топографические проявления на сильно эрозионной и карстовой границе орогенного плато. Несмотря на активную конвергенцию и значительное влияние процессов, управляемых мантией и корой, по всему региону, история кватернарных разломов и их сейсмический опасный потенциал остаются неизвестными. Эрозиционная природа ландшафта и нехватка стратиграфических и седиментологических маркеров, связанных с разломами, вдоль и внутри перекрывающей плиты затрудняют расшифровку времени хрупкой деформации. Датирование по U-серии синтектонических кальцитов может иметь важное значение для эволюции эрозионных ландшафтов.

В данном исследовании мы изучаем разломы, ограничивающие рельеф, на 200 км секции, проходящей с юго-запада на северо-восток от Средиземного побережья до интерьера Центрального Анатолийского плато (между Сейдихиром и Газипашей). Мы применяем геохронологию U-серии (U-Th) синтектонических кальцитов в сочетании с микроструктурным и кинематическим анализом на южной границе ЦАП. Мы представляем данные возраста U-Th кватернарной хрупкой деформации по границе орогенного плато и показываем пространственно-временные паттерны деформации над этой сложной зоной субдукции в Восточном Средиземноморье. Наши данные показывают значительную временную корреляцию между региональным подъемом поверхности и нормальным разломообразованием, предполагая сильную пространственную связь и временное совпадение между деформацией верхней коры (то есть нормальным разломообразованием) и процессами, управляемыми мантией, вдоль южной границы ЦАП.

6d ago